2026ж”ҖеІ©жҜ”иөӣз»ҸйӘҢжҺ’еҗҚпјҡдёҠжө·ж”ҖеІ©йҳҹеҲӣж–°й«ҳ

дёҠжө·ж”ҖеІ©йҳҹеңЁдәҢйӣ¶дәҢе…ӯиөӣеӯЈиҝҺжқҘеҺҶеҸІжҖ§зӘҒз ҙпјҢж•ҙдёӘеҹҺеёӮдёәд№ӢжҢҜеҘӢгҖӮиҝҮеҺ»еҮ е№ҙйҮҢпјҢйҳҹдјҚйҖҡиҝҮ科еӯҰи®ӯз»ғдёҺжҲҳжңҜи°ғж•ҙпјҢйҖҗжӯҘжҠҠдёӘдәәиғҪеҠӣиҪ¬еҢ–дёәеӣўйҳҹз«һдәүеҠӣгҖӮжң¬зҜҮд»ҺеӨҡи§’еәҰжӢҶи§Јиҝҷж¬ЎжҺ’еҗҚжҸҗеҚҮзҡ„ж ёеҝғеҺҹеӣ пјҢеёҰдҪ иө°иҝӣ幕еҗҺпјҢзңӢи§ҒйӮЈдәӣйІңдёәдәәзҹҘдҪҶжһҒдёәе…ій”®зҡ„з»ҶиҠӮгҖӮж•ҷз»ғеӣўйҳҹзҡ„жҲҳз•Ҙзңје…үдёҚеҸҜеҝҪи§ҶгҖӮ

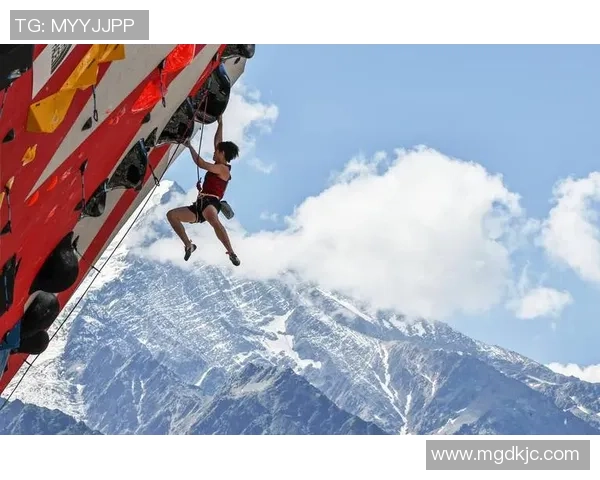

他们жҠҠдј з»ҹдҪ“иғҪи®ӯз»ғдёҺжңҖж–°еҠЁдҪңеҲҶжһҗз»“еҗҲпјҢй’ҲеҜ№дёҚеҗҢзұ»еһӢзҡ„и·Ҝзәҝи®ҫи®Ўе·®ејӮеҢ–и®ӯз»ғж–№жЎҲпјҢж—ўжҸҗеҚҮзҲҶеҸ‘еҠӣпјҢеҸҲејәеҢ–иҖҗеҠӣдёҺжҹ”йҹ§жҖ§пјӣеҗҢж—¶йҮҚи§ҶеҝғзҗҶзҙ иҙЁеҹ№е…»пјҢи®©йҖүжүӢеңЁе…ій”®иҠӮзӮ№иғҪдҝқжҢҒеҶ·йқҷдёҺеҲӨж–ӯеҠӣгҖӮе№ҙиҪ»йҖүжүӢзҡ„еҙӣиө·дёәдёҠжө·йҳҹжіЁе…Ҙжҙ»еҠӣгҖӮз»ҸиҝҮзі»з»ҹйқ’и®ӯпјҢеҮ дҪҚе№ҙиҪ»зҷ»еұұиҖ…еңЁиөӣеңәдёҠиЎЁзҺ°еҮәжғҠдәәзҡ„еӯҰд№ йҖҹеәҰдёҺйҖӮеә”иғҪеҠӣпјҢ他们зҡ„еӨ§иғҶе°қиҜ•е’ҢдёҚжғ§еӨұиҙҘзҡ„зІҫзҘһпјҢжҲҗдёәзҗғйҳҹж–°зҡ„еҫ—еҲҶжқҘжәҗгҖӮ

еҶҚиҖ…пјҢж•°жҚ®еҢ–з®ЎзҗҶдёҺ科жҠҖиҫ…еҠ©жӯЈеңЁж”№еҸҳи®ӯз»ғз»ҶиҠӮгҖӮиҝҗеҠЁз”ҹзү©еҠӣеӯҰеҲҶжһҗгҖҒи§Ҷйў‘еӣһж”ҫе’ҢдҪ“иғҪжҒўеӨҚзӣ‘жөӢиў«еёёжҖҒеҢ–еә”з”ЁпјҢж•ҷз»ғз»„ж №жҚ®йҮҸеҢ–ж•°жҚ®и°ғж•ҙи®ӯз»ғиҙҹиҚ·дёҺжҒўеӨҚж—¶й—ҙпјҢеҮҸе°‘дјӨз—…еҸ‘з”ҹ并дјҳеҢ–еҠЁдҪңж•ҲзҺҮгҖӮйҷӨжӯӨд№ӢеӨ–пјҢиөһеҠ©ж–№дёҺзӨҫеҢәзҡ„ж·ұеәҰеҸӮдёҺпјҢдёәйҳҹдјҚжҸҗдҫӣдәҶжӣҙзЁіе®ҡзҡ„еҗҺеӢӨдҝқйҡңдёҺи®ӯз»ғиө„жәҗгҖӮ

еңәйҰҶж”№йҖ гҖҒеҷЁжқҗжӣҙж–°дёҺеҢ»з–—ж”ҜжҢҒпјҢйғҪеңЁжҸҗеҚҮж•ҙдҪ“з«һдәүж°ҙе№ізҡ„жү©еӨ§дәҶж”ҖеІ©еңЁжң¬ең°зҡ„еҪұе“ҚеҠӣгҖӮеӘ’дҪ“е…іжіЁдёҺзІүдёқзғӯжғ…д№ҹдёәйҖүжүӢеёҰжқҘжӯЈеҗ‘жҝҖеҠұпјҢе…¬дј—ж”ҜжҢҒдҪҝеҫ—йҳҹе‘ҳеңЁиөӣеңәдёҠжӣҙеҠ иҮӘдҝЎгҖӮжң¬ж¬ЎжҺ’еҗҚдёҚд»…жҳҜдёҖз»„еҗҚж¬ЎпјҢжӣҙжҳҜдёҖж¬ЎиғҪеҠӣдёҺз®ЎзҗҶдҪ“зі»зҡ„жЈҖйӘҢпјҢе®ғдёәдёҠжө·ж”ҖеІ©жңӘжқҘиҝҲеҗ‘жӣҙй«ҳиҲһеҸ°еҘ е®ҡдәҶеҹәзЎҖгҖӮ

д»Һз»ҸйӘҢжҺ’еҗҚзҡ„еҸҳеҢ–зңӢпјҢдёҠжө·ж”ҖеІ©зҡ„жҸҗеҚҮдҪ“зҺ°дәҶй•ҝзҹӯжңҹзӯ–з•Ҙзҡ„еҚҸи°ғгҖӮзҹӯжңҹеҶ…пјҢй’ҲеҜ№жҖ§и®ӯз»ғдёҺиөӣеүҚжЁЎжӢҹеё®еҠ©йҖүжүӢеңЁжҜҸеңәжҜ”иөӣжүҫеҲ°жңҖдҪіиҠӮDBз”өз«һappеҘҸпјӣй•ҝжңҹиҖҢиЁҖпјҢдҪ“зі»еҢ–зҡ„дәәжүҚеҹ№е…»дёҺ科еӯҰж”Ҝж’‘еҲҷеңЁжҢҒз»ӯзҙҜз§Ҝе®һеҠӣгҖӮз®ЎзҗҶеұӮеңЁиҝҷдёӨжқЎзәҝдёҠжҠ•е…Ҙиө„жәҗпјҢж—ўе…іжіЁзңјеүҚжҲҗз»©пјҢд№ҹеёғеұҖжңӘжқҘжўҜйҳҹгҖӮ

еҖјеҫ—дёҖжҸҗзҡ„жҳҜпјҢеӣўйҳҹж–ҮеҢ–зҡ„еЎ‘йҖ еҸ‘жҢҘдәҶж ёеҝғдҪңз”ЁгҖӮдёҖж”ҜиғҪеңЁйҖҶеўғдёӯеҝ«йҖҹи°ғйҖӮзҡ„йҳҹдјҚпјҢеҫҖеҫҖжқҘиҮӘе…ұеҗҢзҡ„д»·еҖји§ӮдёҺжҳҺзЎ®зҡ„зӣ®ж ҮгҖӮдёҠжө·ж”ҖеІ©йҖҡиҝҮе®ҡжңҹеҶ…йғЁдәӨжөҒгҖҒеҝғзҗҶж•ҷз»ғд»Ӣе…Ҙе’ҢиөӣеҗҺеӨҚзӣҳпјҢжҠҠеҚ•еңәжҜ”иөӣзҡ„еҫ—еӨұиҪ¬еҢ–дёәе…Ёйҳҹзҡ„жҲҗй•ҝж•ҷжқҗгҖӮеӣҪйҷ…з»ҸйӘҢдәӨжөҒжӣҙжҳҜеҠ йҖҹдәҶиҝӣжӯҘгҖӮдёҺдё–з•Ңејәйҳҹзҡ„еҸӢи°ҠиөӣгҖҒж•ҷз»ғе‘ҳдә’и®ҝе’Ңжө·еӨ–и®ӯз»ғиҗҘпјҢеё®еҠ©йҖүжүӢејҖйҳ”и§ҶйҮҺпјҢеӯҰд№ дёҚеҗҢйЈҺж јзҡ„жҠҖжңҜдёҺжҲҳжңҜгҖӮ

дёҺжӯӨдҝұд№җйғЁдёҺдјҒдёҡеҗҲдҪңжҺЁеҠЁдәҶе•ҶдёҡеҢ–дёҺиҒҢдёҡеҢ–иҝӣзЁӢпјҢиҝҷдёҚд»…жҸҗеҚҮдәҶиҝҗеҠЁе‘ҳзҡ„иҒҢдёҡеҫ…йҒҮпјҢд№ҹи®©ж”ҖеІ©иҝҗеҠЁеңЁеӨ§дј—и§ҶйҮҺдёӯзҡ„ең°дҪҚжӣҙеҠ зЁіеӣәгҖӮеұ•жңӣжңӘжқҘпјҢдёҠжө·ж”ҖеІ©йңҖеңЁдҝқжҢҒзҺ°жңүдјҳеҠҝзҡ„继з»ӯиЎҘйҪҗзҹӯжқҝпјҡеҠ ејәй«ҳејәеәҰи®ӯз»ғеҢ№й…ҚгҖҒж·ұеҢ–з§‘з ”ж”ҜжҢҒгҖҒд»ҘеҸҠжһ„е»әжӣҙе®Ңе–„зҡ„дјӨз—…йҳІжҠӨдҪ“зі»гҖӮ

иӢҘиғҪеңЁиҝҷдәӣж–№йқўжҢҒз»ӯеҸ‘еҠӣпјҢдёҠжө·йҳҹе®Ңе…ЁжңүиғҪеҠӣжҠҠиҝҷж¬ЎжҺ’еҗҚеҪ“дҪңж–°зҡ„иө·зӮ№пјҢеҗ‘жӣҙй«ҳж°ҙе№ізҡ„еӣҪйҷ…иҲһеҸ°иҝӣеҸ‘гҖӮж— и®әжҳҜиҝҗеҠЁе‘ҳгҖҒж•ҷз»ғиҝҳжҳҜж”ҜжҢҒиҖ…пјҢйғҪеңЁдёәдёҖд»Ҫжӣҙй•ҝиҝңзҡ„иҚЈе…үиҖҢеҠӘеҠӣпјҢеҹҺеёӮзҡ„ж”ҖеІ©з”ҹжҖҒе°ҶеңЁиҝҷиӮЎжҺЁеҠЁеҠӣдёӢж—ҘзӣҠз№ҒиҚЈпјҢжӣҙеӨҡзғӯзҲұиҖ…е°Ҷиў«еҗёеј•еҠ е…ҘиҝҷйЎ№ж—ўжҢ‘жҲҳиә«дҪ“д№ҹжү“зЈЁж„Ҹеҝ—зҡ„иҝҗеҠЁгҖӮ